在数字化转型的浪潮中,呼叫中心已成为中小企业提升客户服务效率、优化资源分配的核心工具。然而,系统搭建过程中若缺乏科学规划,极易陷入“功能冗余”“成本失控”等陷阱。本文基于行业实践与经验总结,梳理出五大避坑要点,助力企业高效落地智能客服体系。

一、需求错配陷阱:盲目追求功能,忽视业务适配

中小企业在规划初期常陷入“功能堆砌”误区,照搬大型企业的复杂配置,导致资源浪费。

避坑策略:

1. 精准定位场景:明确核心需求是售前咨询、售后服务还是营销外呼,优先匹配基础功能(如IVR导航、智能路由、通话录音)。

2. 动态容量规划:基于历史数据预测日均通话量,初期按70%峰值配置资源,后期通过云架构弹性扩容。

3. 分阶段迭代:首期聚焦核心模块(如工单管理、基础报表),后期逐步扩展知识库、智能质检等高级功能。

二、部署模式盲选:忽略成本与安全的平衡

自建、外包、托管、云部署四种模式各有优劣,选择不当可能导致成本激增或灵活性不足。

避坑策略:

1. 轻量化优先:90%的中小企业适合云呼叫中心,可节省90%的硬件投入,且支持远程坐席。

2. 安全合规底线:若涉及敏感数据(如金融、医疗),需选择支持私有化部署的混合云方案,确保数据本地化存储。

3. 外包风险管控:仅将标准化、低风险业务(如满意度回访)外包,核心服务建议自主运营。

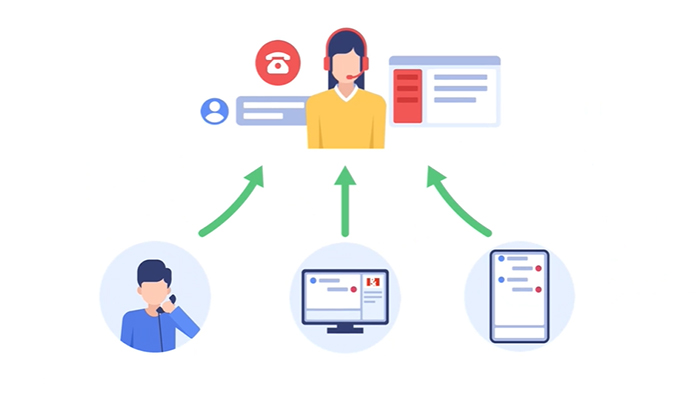

三、系统孤岛隐患:忽视多平台协同

呼叫中心若独立于企业现有系统,将导致数据割裂、流程低效。

避坑策略:

1. API集成验证:确保系统支持与CRM、ERP无缝对接,实现客户信息自动弹屏、历史记录调取。

2. 全渠道整合:打通电话、在线客服、邮件等入口,统一工单流转规则,避免多渠道响应混乱。

3. 数据互通测试:上线前模拟跨系统数据调用,验证响应速度与准确性,避免业务中断。

四、供应商选择误区:轻信承诺,忽略隐性风险

劣质服务商可能导致系统稳定性差、售后响应滞后,甚至数据泄露。

避坑策略:

1. 技术能力验证:要求供应商提供等保三级认证、灾备方案(如双活服务器),并测试高并发场景下的系统稳定性。

2. 案例深度考察:重点参考同行业成功案例,要求演示真实后台操作流程,警惕“假通”“短秒扣费”等套路。

3. 合同细节把控:明确 SLA(服务等级协议),约定故障响应时间、数据归属权及迁移支持条款。

五、运营管理粗放:重技术轻流程,效能难释放

即使系统功能完善,若缺乏流程优化与人员管理,仍会导致资源浪费。

避坑策略:

1. 智能化减负:部署AI语音导航分流30%以上简单咨询,通过语义分析自动生成工单摘要。

2. 绩效精细化管理:设定首次解决率(FCR)、平均处理时长(AHT)等指标,结合智能质检系统实时反馈。

3. 持续培训机制:建立动态知识库,每周更新高频问题话术,并通过模拟通话系统考核坐席应变能力。

总结:

呼叫中心的智能化转型并非单纯的技术升级,而是“系统+流程+人效”的系统工程。中小企业需以业务需求为锚点,规避“一步到位”的冒进心态,通过小步快跑、持续迭代,方能实现成本与体验的最优平衡。