随着企业服务数字化转型加速,智能话务分配系统已成为优化客户体验、提升运营效率的核心工具。然而,面对市场上功能繁多的解决方案,如何选择适配自身需求的系统?本文从技术、成本、服务等维度提炼出五大关键指标,为企业选型提供科学参考。

指标一:核心技术架构的成熟度与延展性

系统的底层架构决定了其稳定性与未来升级空间。需重点考察两方面:

1. 技术兼容性:是否支持与现有CRM、工单系统无缝对接,能否通过API快速集成新功能模块。

2. 算法迭代能力:路由策略是否基于机器学习动态优化,例如根据历史数据自动调整优先级规则。

某零售企业曾因选择架构封闭的系统,导致后期无法接入AI质检模块,被迫额外投入300万元进行二次开发。建议优先选择支持微服务架构、具备自主训练模型的系统,以应对未来3-5年的技术演进需求。

指标二:智能路由的精准度与场景覆盖

路由能力直接影响客户问题的一次解决率,需通过三项测试验证:

多维度标签体系:能否同时识别客户身份(如VIP等级)、业务类型(如投诉/咨询)、坐席技能(如语言/专业认证)实现精准匹配。

实时动态调整:在高峰时段或突发客诉时,是否支持自动切换路由策略(如从“技能优先”转为“负载均衡”)。

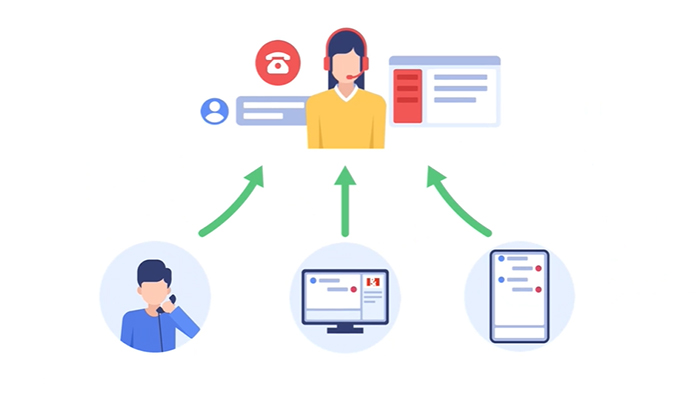

全渠道协同:当客户从电话转至在线咨询时,系统能否自动传递上下文信息,避免重复沟通。

测试数据显示,路由精准度每提升10%,客户满意度评分可增加6.2分。

指标三:系统扩展性与成本效益比

企业需平衡短期投入与长期回报:

弹性扩容能力:支持的最低/最高并发通话量,扩容时是否需要停机维护。例如,某政务热线在业务量激增200%时,依托云原生架构的系统实现了2小时内自动扩容。

隐性成本评估:包括坐席培训周期、后期功能模块采购费用等。部分系统初始报价较低,但需按坐席数量每年支付算法使用费,5年总成本可能反超高价产品。

建议采用TCO(总拥有成本)模型测算,重点关注每万次通话的综合处理成本。

指标四:数据安全与合规管理

在隐私保护法规趋严的背景下,需确认:

1. 认证标准:是否通过等保三级、ISO 27001等认证,通话录音存储是否符合地域合规要求。

2. 风险防控机制:是否具备实时敏感词监测、自动阻断异常呼叫(如高频拨测号码)等功能。

2024年某行业报告显示,因数据泄露导致的企业平均损失达420万元。选型时应要求供应商提供第三方安全审计报告,并明确数据主权归属条款。

指标五:服务支持体系的全周期保障

系统的落地效果依赖实施团队的专业性,需重点评估:

实施方法论:是否提供从需求分析、压力测试到上线陪跑的标准流程。某银行项目因缺乏流量压力测试,上线首日即因并发量过载导致系统瘫痪。

应急响应等级:故障恢复SLA(服务等级协议)承诺是否包含赔偿条款,远程支持团队是否具备7×24小时多语言服务能力。

知识转移机制:是否提供管理员培训、运维手册更新等长期支持。部分供应商在验收后仅提供基础维护,导致企业需额外雇佣专业技术团队。

选型策略建议:

1. 需求分级排序:明确核心痛点(如降低弃线率/提升VIP服务体验),避免为冗余功能付费。

2. 多环境压力测试:要求供应商在真实业务场景中模拟高峰值通话,验证系统稳定性。

3. 合同风险管控:明确功能未达标的退出机制,约定算法模型更新的频率与费用。

2025年的智能话务系统正从“工具”向“服务中枢”进化,选型决策应超越技术参数对比,更多关注系统与业务战略的协同性。唯有将客户体验提升、运营成本优化、合规风险控制三大目标纳入统一框架,才能最大化投资回报价值。