在过去的二十年里,传统IVR(交互式语音应答)系统凭借其自动化能力,成为企业客服中心的标配工具。然而,随着客户需求日益复杂,机械式的“请按1号键”服务模式逐渐暴露瓶颈——某第三方调研显示,67%的客户因IVR菜单层级过深而中途挂断电话。智能话务分配系统的出现,正以三大核心优势重构客户服务逻辑,推动行业从“被动应答”向“主动服务”跃迁。

优势一:从“机械分诊”到“需求预判”,实现精准路由质变

传统IVR依赖预设的树状菜单分流客户,其本质是让客户在有限的选项中“自我诊断”。例如,客户需要反复按键选择“投诉-物流问题-包裹丢失”,但实际诉求可能是催促发货。这种模式存在两大硬伤:

1. 误判率高:客户可能因理解偏差选择错误路径,导致多次转接。

2. 体验割裂:菜单层级每增加一层,客户放弃率上升18%。

智能系统的突破在于前置需求洞察:

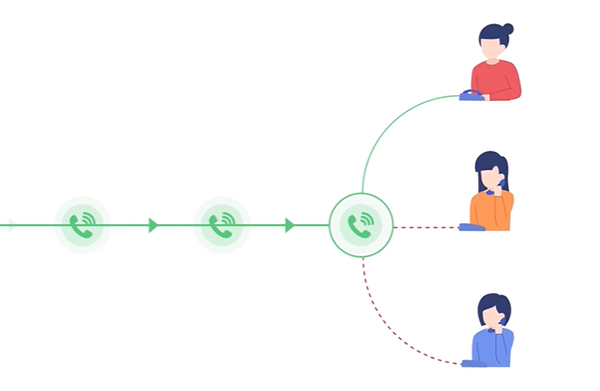

多模态意图识别:通过语音识别、关键词抽取、情绪分析,在通话前20秒完成需求判断。某银行系统能识别出客户说出“我要销户”时的真实意图——当系统同步发现该客户近期频繁查询理财产品却未购买,会自动转接理财顾问而非普通坐席,挽单成功率达39%。

动态路由优化:基于实时数据(如坐席负载率、客户历史价值)调整分配策略。某航空公司在航班大面积延误时,系统自动将金卡客户转接至专属客服,同时向经济舱旅客推送短信自助改签链接,使人工坐席压力减少52%。

优势二:从“单向应答”到“双向进化”,构建服务能力增强闭环

传统IVR的功能迭代周期长达3-6个月,且升级依赖人工配置规则。智能系统则通过两大机制实现自我进化:

1. 数据反馈驱动算法优化:每次通话产生的客户满意度评分、问题解决时效等数据,都会用于训练路由模型。某政务热线系统上线半年后,因持续学习市民咨询热点变化,自动将“核酸检测点查询”的语音识别优先级提升,使该场景下的转人工率下降73%。

2. 坐席能力数字化建模:系统通过分析优秀客服的通话记录,提炼出高效服务模式并反哺培训体系。例如,当识别到某坐席处理资费争议的成功率高出均值40%,系统会将其沟通话术、知识调取顺序等特征融入辅助决策模块,使新人坐席的同类问题解决时效缩短58%。

优势三:从“成本中心”到“价值引擎”,释放数据资产潜能

传统IVR作为封闭系统,仅能提供基础通话数据统计。智能话务分配系统则通过三重价值升级,重塑客服中心的战略地位:

1. 客户洞察深度挖掘:分析海量通话中的语义信息,识别潜在商机。某电商平台通过聚类分析发现,咨询“退货流程”的客户中有32%提及“商品与描述不符”,据此推动品控部门改进商品详情页摄影标准,三个月内相关投诉量下降44%。

2. 运营效率实时优化:可视化仪表盘可监测到,每周三上午10点是客户咨询续费套餐的高峰期,系统自动在该时段增配资深销售坐席,使套餐转化率提升26%。

3. 风险预警前置介入:当系统识别到某类问题咨询量异常激增时,可触发自动化应对机制。某金融机构曾监测到“账户异常登录”咨询量单日暴涨300%,自动启动外呼验证流程,成功拦截83%的潜在盗刷风险。

行业格局的重构方向:

智能话务分配系统的颠覆性不仅体现在技术参数上,更在于其改变了客户服务的价值衡量标准:

服务模式:从“解决已发生的问题”转向“预测未表达的需求”。某公共服务机构在暴雨预警发布后,主动外呼受影响区域居民提示防范措施,使事后咨询量减少61%。

组织形态:客服中心从人力密集型部门进化为数据中台,某零售企业通过分析客服通话中的产品反馈,每年驱动超过1200个SKU的优化迭代。

竞争维度:企业间比拼的不再是坐席规模,而是需求响应精度与服务资源调度效率。采用智能系统的企业,客户留存率平均提高18%,服务成本下降27%。

随着多模态交互、情感计算等技术的融合,未来的智能系统将能通过声纹颤抖识别客户焦虑情绪,自动调整沟通策略;通过对话内容预测潜在客诉风险,提前启动处置预案。这场由智能话务分配系统驱动的变革,正在重新定义客户服务的价值上限。